近日,我校化学与化工学院庞青青讲师、万明宇讲师和郑安民教授与华中师范大学涂斌斌副教授合作,在《Nature Chemistry》发表题为“Synthesis of backbone variable pillar-layered metal–organic frameworks through sequence control”高水平论文。华中师范大学博士研究生元静静为论文第一作者,通讯作者为武汉科技大学庞青青讲师、万明宇讲师、郑安民教授和华中师范大学涂斌斌副教授,武汉科技大学为第二署名单位。

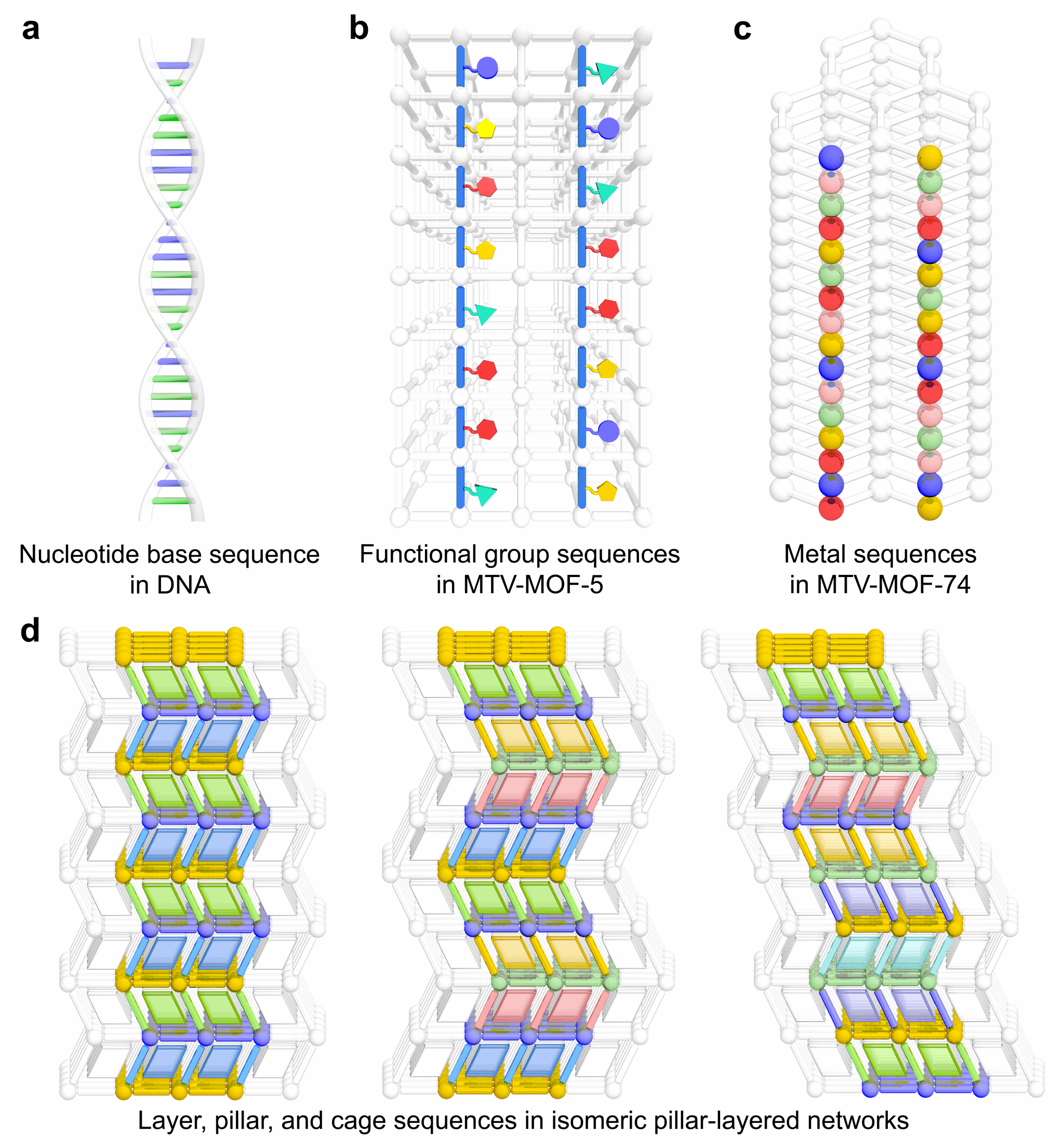

在自然界中,DNA的碱基序列决定了生物体的遗传信息,指导着生物体的生长、功能和行为。因此,若能模仿DNA在合成材料中实现精确序列调控,对于其结构和功能的多样性具有至关重要的意义。金属有机框架材料(MOFs)具有模块化的组装模式和高度有序、明确的晶体结构,是有望实现精准序列调控的合成材料。

在这项工作中,首先根据框架化学结构数据库(Reticular Chemistry Structure Resource)筛选出同分异构的层柱状muo,umt 和toz拓扑框架,其层组成相同但排列方式不同,因而形成了多样化的层序列,即结构的“基因”。同时,插入层之间的柱子会形成具有方向性的不同Z字形柱序列。此外,不同框架中的层和柱序列组合产生了方向性明确的多样化孔序列。通过深入的解构分析,作者揭示了上述框架的构筑规律,并将其编成代码,借助Python成功地预测了近2000种序列可调且具备原子级精准性的框架,极大地丰富了框架化学结构数据库。

基于上述拓扑分析指导,作者在六种同分异构的层柱状MOF(SC-MOF-1–6)中实现了精确的序列调控,并结合理论计算分析揭示了材料合成的影响因素。在这些材料中,层沿特定方向以不同序列进行排列,产生了多样化的柱序列,进而形成了不同的框架。并且,得益于构筑单元在晶体结构框架中有序排列,所形成的序列十分明确且可精准定位。此外,不同的层和柱序列还导致SC-MOF中产生了多种形状、大小不同的孔,其以不同的方式堆积进一步形成了多样化的孔序列。基于这种复杂的多孔性和孔道环境,SC-MOF在低压下表现出超高的苯捕获能力,并在高压甲烷储存中展现出优异的体积和重量吸附性能。这项工作为框架化学提供了一个独特的视角,为框架材料的多样性设计提供了新的思路。

该项研究工作得到了国家自然科学基金、湖北省自然科学基金、武汉市知识创新专项项目和华中师范大学中央高校基本科研业务费的支持。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41557-024-01717-4

学院微信

学院微信